時間:2025-11-20 09:43

來源:中國固廢網

作者:易星葉

11月19日,據生態環境部報道,第三輪第五批中央生態環境保護督察全部實現督察進駐。此次督察創下中央環保督察歷史上督察組數量之最 —— 共組建 10 個督察組,同步覆蓋 8 省市與 5 家重點央企。

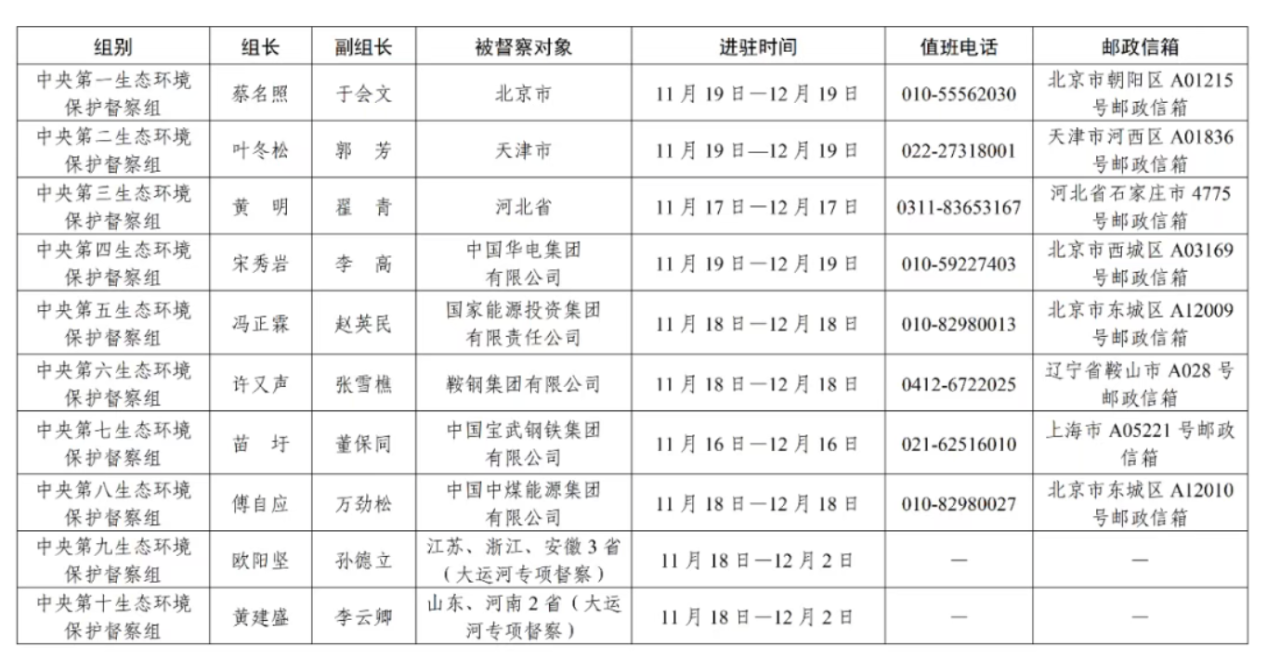

第三輪第五批中央生態環境保護督察進駐一覽表

01 陣容強大的督察組劍指工業污染治理

工業是我國污染物排放的主要來源之一,工業污染的治理成效直接關系到全國生態環境質量改善大局,而央企作為能源生產、鋼鐵冶煉、煤炭開采等工業核心領域的龍頭主體,更是工業污染治理的關鍵一環。

根據中央生態環境保護督察工作部署,此次例行督察精準鎖定中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、鞍鋼集團有限公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司、中國中煤能源集團有限公司5家工業領域核心央企,開展為期一個月的進駐督查。

此次督查組配置規格頗高,各組組長、副組長名單已明確公布,央企督察部分具體分工如下:

第四組(負責中國華電):組長宋秀巖、副組長李高;

第五組(負責國家能源集團):組長馮正霖、副組長趙英民;

第六組(負責鞍鋼集團):組長許又聲、副組長張雪樵;

第七組(負責中國寶武):組長苗圩、副組長董保同;

第八組(負責中國中煤):組長傅自應、副組長萬勁松。

從督查組組成人員的背景來看,此次督察深度契合工業環保的專業需求,專業性與權威性尤為突出。副組長陣容中,李高、董保同均擔任生態環境部副部長,長期深耕生態環境監管核心領域,對火電、鋼鐵、煤炭等工業行業的污染物排放管控、環保設施運行標準、綠色轉型路徑有著深刻認知;萬勁松任職國家能源局黨組成員、副局長,熟悉能源工業的發展規律與環保治理痛點,能夠精準識別火電、煤炭等工業領域存在的環保治理難題。

此外,各組組長均為具備深厚行政管理與工業領域治理經驗的資深干部,例如馮正霖曾任交通運輸部副部長,在工業相關重大項目環保監管、跨領域協同治理方面造詣深厚;苗圩c曾任工業和信息化部黨組書記、部長,深耕工業與產業轉型領域,對鋼鐵、能源等重點工業行業的綠色升級、低碳轉型有著精準把握。

值得注意的是,5家被督察央企均集中在工業污染治理的核心領域——能源生產、鋼鐵冶煉、煤炭開采等行業,不僅污染物排放強度大、治理技術要求高,更是工業綠色低碳轉型的關鍵戰場。

此次督查組特意配備2名生態環境部副部長直接擔任副組長,且整合了生態環境監管、能源工業管理、工業轉型發展等多領域專業力量,體現了中央對工業環保重點領域、關鍵環節的精準聚焦。

在中央以強力督察壓實工業綠色轉型責任的同時,市場層面也正悄然發生變化,工業治理步入存量競爭下的新發展階段。

02 工業污染治理邁向深水區:存量競爭下的市場新機

工業作為我國污染物排放的主要源頭,其環保治理成效直接關系到生態環境質量改善的全局。以工業廢水治理領域為例,其包括生產廢水、生產污水及冷卻水,含有大量工業生產用料、中間產物和污染物。E20研究院執行院長薛濤指出,工業廢水具有“污染物總量大、成分復雜、毒性強、水質水量波動大”等特點,是處理難度最高的廢水類別之一,有效治理具有重要意義。

在市場需求持續釋放的推動下,工業廢水處理市場規模穩步增長。數據顯示,我國工業廢水處理市場規模已從2017年的901.5億元增長至2024年的1462.6億元,年均復合增長率達7.2%。這一增長得益于政策的有力推動,2021年工業和信息化部等六部委聯合印發的《工業廢水循環利用實施方案》取得顯著成效,2023年規模以上工業用水重復利用率已達到94%,提前完成2025年目標。

隨著政策持續深化,我國工業廢水處理能力實現穩步提升,從2017年的1.80億噸/日增長至2023年的1.87億噸/日,預計到2028年將達到2.09億噸/日。其中,產業園區的集聚效應日益凸顯,園區內工業廢水處理能力占比從2023年的21.1%預計將提升至2027年的24.79%,顯示出園區化、集約化治理的發展趨勢。

在當前環保項目存量市場為主、新增項目見頂的背景下,工業污染治理市場正成為環保企業爭相布局的第二增長曲線。與傳統市政項目相比,工業環保領域隨著技術迭代不斷釋放新的治理需求,不僅為環保企業提供持續的市場空間,更推動著行業創新研發能力的提升,促使企業從依賴地方財政付費向市場化、專業化服務轉型,迎接工業綠色升級帶來的新機遇。

市場需求的活躍度在近期項目中得到充分體現。今年11月,江蘇連云港市東海縣白塔埠鎮工業污水處理廠發布EPCO項目,工程總承包費最高限價4513萬元;8月,遼寧燈塔經濟開發區推出預算金額1.5億元、特許經營期40年的工業污水處理項目;同期,遼源市基石供排水有限公司日處理2.5萬噸工業污水廠建設項目啟動招標,計劃2026年竣工。這些項目的密集落地,印證了工業廢水處理市場的持續擴容。

03 首設大運河專項督察,推動流域治理邁向系統施治

本次督察的一項重大創新——首次設立“大運河生態環境保護專項督察”,涉及北京、天津、河北、山東、河南、安徽、江蘇、浙江等8省(市),引起廣泛關注。

其中,對北京、天津、河北3省(市)開展例行督察時,將大運河文化保護傳承利用和生態環境保護作為督察重點;組建2個專項督察組,分別負責江蘇、浙江、安徽3省,山東、河南2省,進駐時間兩周左右。

中央第九生態環境保護督察組近日對江蘇、浙江、安徽3省開展大運河生態環境保護專項督察。11月18日進行工作對接,會議指出,做好中央生態環境保護督察,主要聚焦大運河沿線區域文化帶核心區所在縣(市、區),重點督察《大運河文化保護傳承利用規劃綱要》落實情況,以及與大運河文化保護傳承利用相關的突出生態環境問題。

據《大運河文化保護傳承利用規劃綱要》,大運河由京杭大運河、隋唐大運河、浙東運河三部分構成,全長近3200公里,開鑿至今已有2500多年,是中國古代創造的一項偉大工程,是世界上距離最長、規模最大的運河。

大運河連接沿線多個重要生態區域,其生態健康狀況直接關系到流域內數億居民的生活環境質量和區域的可持續性綠色發展。盡管沿線省市近年來已加大環境整治力度,但問題仍然頻發。

以江蘇段為例,在上一輪督察中就被指出存在多處生態環境問題。據澎湃新聞報道,去年10月19日至11月19日,中央第一生態環境保護督察組對江蘇開展了第三輪中央生態環境保護督察。今年1月,督察組向江蘇反饋督察報告。其中,針對大運河江蘇段,督察指出,沿線違規建設仍有發生。一些地方在大運河濱河生態空間違規開發建設,違規設置排泥場,還占用耕地。建筑垃圾管理問題依然突出。

各地針對大運河環境治理的各項工作已積極開展,近期,僅江蘇省就有徐州、淮安、蘇州、無錫等多市相關負責人已密集開展大運河環境治理督查工作,反映出地方對專項督察的高度重視與積極回應。

從歷史案例與近期動態來看,環保督察對大運河的關注重點明確且系統,主要聚焦五類問題:工業固廢違規堆放、濱河生態空間被侵占、城鄉污水直排、港口碼頭污染,以及跨區域、跨部門協調機制不暢。大運河保護也正實現從“被動整改”到“主動預防”、從“分段治理”到“全域協同”的根本轉變。

本次中央環保督察是一次大規模精準出擊,通過鎖定重點央企與首創大運河專項督察的雙重舉措,既壓實了工業綠色轉型的主體責任,又推動了流域治理從分段管控向系統協同的深刻變革,彰顯了國家以高水平保護推動高質量發展的堅定決心。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 13521061126